Thought Leadership zu Transformation und Innovation

Frühere Publikationen

Für das aktuelle Buch, wechseln Sie bitte auf die folgende Seite:

Huber, N.-C. (2020). Cost-Cutter, Steuersparer oder Enabler?. In: Dahm, M., Thode, S. (eds) Digitale Transformation in der Unternehmenspraxis. Springer Gabler, Wiesbaden.

Transformation über CFOs

Cost-Cutter, Steuersparer oder Enabler?

Erinnerung an nicht mehr ganz neue zehn Gebote für die kaufmännische Leitung von Unternehmen, die in Zeiten digitaler Disruption aktueller sind als je zuvor

Huber, N.-C. (2018). Stop Segmenting Humans, Start Segmenting Moments! Why Customer Segmentation Might Soon Be Seen as an Outdated Marketing Practice in a Digital World. Berlin: epubli.

stopsegmenting.com | Ursprung

Warum diese Seite stopsegmenting im Namen führt…

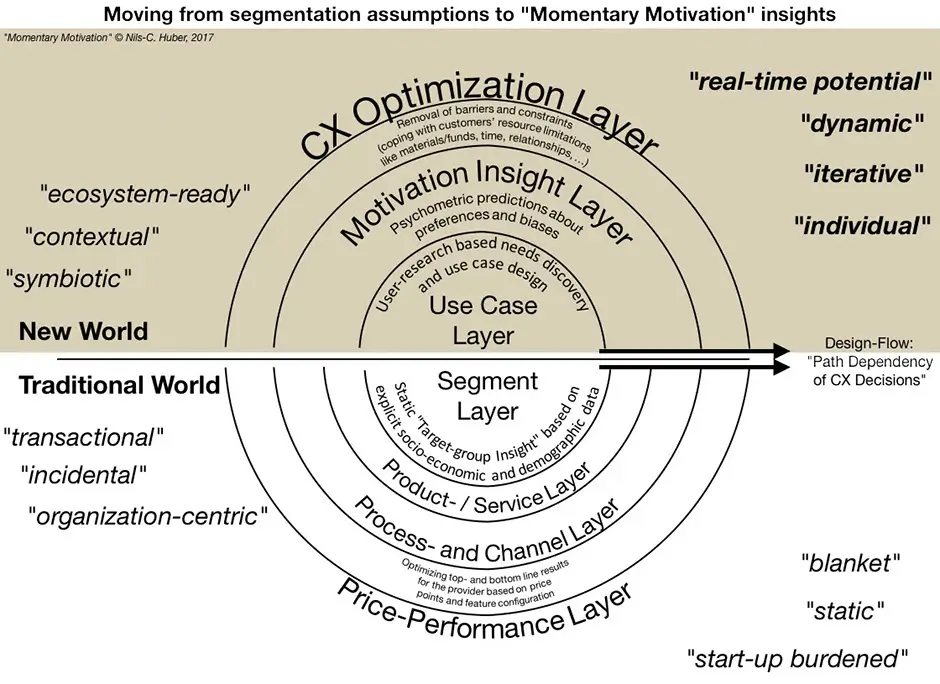

Demographische und sozioökonomische Daten liefern zwar ein Übermaß an deskriptiver Analytik, helfen aber nicht, stereotypes Design zu verhindern. Und sie versagen letztendlich doch dabei, Entscheidungen von Kunden vorherzusagen. Diese Erkenntnis führte zu meinem Aufruf, den Fokus vom „Durchleuchten“ von Kunden auf das Verstehen von Momenten zu verschieben.

Die wissenschaftliche Sicht auf Moment-Segmentierung

In diesem Artikel schlage ich gemeinsam mit Prof. Dr. David Scheffer und Isabel Pérez-Cano einen Perspektivwechsel im Marketing vor: Statt Kunden weiterhin in starre Segmente einzuteilen, plädieren wir für ein dynamischeres Verständnis von Kaufverhalten auf Basis der „Momentary Motivation“. Gemeint ist der situative Kontext i. V. m. der psychometrischen Präferenz eines Menschen im Moment der Entscheidung – ein Konzept, das traditionelle Segmentierungslogiken fundamental infrage stellt.

Studienmaterial für Master-Kurse

Im Rahmen meines Auftrags als Kursautor und Honorardozent an der Hochschule Fresenius, aber auch als Gastdozent z. B. an der TUHH habe ich auch die didaktische Seite im Blick. Der Anspruch an die Studierenden auf Master-Level:

- Im jeweiligen Fachgebiet

Quellen- und Methodenkompetenz aufbauen - Analytik und

Verständnisaufbau konstant erweitern - Reflexion und

Synthese zur Grundlage von Schlussfolgerungen machen

Thought Leadership-Beispiele für Kurzartikel und Blogbeiträge

Towards Digital Excellence – reflections on the

EFQM Forum 2018

Nach der Rückkehr vom EFQM Forum 2018 in der Wiener Hofburg, ziehe ich Bilanz und fasse die Erkenntnisse zusammen, was bloße Arbeit an Qualität von Transformation und diese wiederum von Reinvention (Neuerfindung) unterscheidet.

Schlussfolgerung des Artikels:

In the future, excellence will be less about flawless processes or compliance with standards like 6𝛔. Instead, it will center on the human experience – how customers, partners, and employees perceive and engage with organizations. This shift fuels industry convergence, new ecosystems, business model innovation, and requires rethinking how we work and what skills we need. Crucially, while transformation often aims to improve the status quo, reinvention challenges existing paradigms entirely to enable truly new and visionary outcomes. Therefore, true excellence is about reframing and getting rid of unhelpful assumptions that hinder the envisioning beyond the dull and the obvious.

„Platform Business Models: What we might learn from the Roman Empire as possibly one of the first successful platform strategy examples.“

Im Rückblick auf das Jahr 2018 fasse ich meine weltweit gesammelten Eindrücke als global verantwortlicher Berater für neue Geschäftsmodelle und Plattform-Strategien als Lessons Learnt mittels einer historischen Metapher zusammen.

Schlussfolgerung des Artikels:

„[…] platform business models will continue to be subject to imitation. Therefore, you need to be clear about your capability profile and core competencies to make deliberate decisions, what you can own and dominate in the long run. The only thing that probably has changed since we came up with the question „What makes you special?“ is probably the tense. Envisioning where the sky is the limit allows you today to change that into „What will make me special?“ But…

don’t copy, innovate!“

„On Death and Dying“ … of your business model?

Anlässlich des fünfzigjährigen Jubiläums des Erscheinens des DABDA-Modells von Elisabeth Kübler-Ross, ziehe ich Parallelen zwischen den psychologischen Phänomenen im menschlichen Umgang mit Trauer und Verlust und der Unfähigkeit vieler Unternehmen und ganzer Industrien auf sichtbare Zeichen des Niedergangs ihres Geschäftsmodells angemessen und dynamisch zu reagieren.

Schlussfolgerung des Artikels:

„Like Noah kicked off the „ark project“ before rain started, leaders should be open to business model innovation before their’s is outdated. Leaders don’t have to run through catharsis of the five „DABDA stages of grief if they decide to be open to innovation and to reframing of their thinking. Especially CFOs have a chance to further develop their enterprise risk management beyond protection of the current business.“

Details zum Buchkapitel „Cost-Cutter, Steuersparer oder Enabler?“

Zitieren als: Huber, N.-C. (2020). Cost-Cutter, Steuersparer oder Enabler?. In: Dahm, M., Thode, S. (eds) Digitale Transformation in der Unternehmenspraxis. Springer Gabler, Wiesbaden.

Cost-Cutter, Steuersparer oder Enabler?

Zusammenfassung

In diesem Beitrag analysiere ich die Schlüsselrolle von CFOs bzw. kaufmännischen Geschäftsleitungen im Spannungsfeld zwischen betrieblicher Optimierung, Innovationsförderung und digitaler Transformation. Gerade in Zeiten tiefgreifender Veränderungen dürfen Finanzverantwortliche nicht länger ausschließlich als Zahlenhüter oder Effizienzmanager agieren. Vielmehr braucht es ein erweitertes Rollenverständnis: CFOs sollten zu Architekten flexibler Organisationen werden – als strategische Partner der CEOs und als aktive Enabler für zukunftsorientierte Geschäftsmodelle.

Das Buchkapitel zeigt auf, warum eine rein technologische oder operativ getriebene Digitalisierung zu kurz greift. Fehlende Vision, kulturelle Trägheit und fragmentierte Einzelinitiativen führen dazu, dass viele Unternehmen im Klein-Klein der „Point Solutions“ verharren. CFOs könnten hier gegensteuern – wenn sie statt rückwärtsgerichtetem Forecasting verstärkt auf Backcasting setzen: eine Denkweise, bei der aus einem klaren Zukunftsbild konkrete Handlungsnotwendigkeiten für die Gegenwart abgeleitet werden.

Ein zentrales Thema ist auch das Risikoverständnis im Management. CFOs sollten Risiken nicht nur als Bedrohung sehen, sondern als Chance zur aktiven Gestaltung. In der heutigen dynamischen Wirtschaftslage sind Untätigkeit und Verzögerung selbst zu einem zentralen Risiko geworden. Untätigkeit und verzögerte Entscheidungen werden jedoch selten bis nie in Business Cases eingepreist. Deshalb plädiere ich für eine Re-Interpretation des Unternehmensrisikomanagements: weg von statischer Kontrolle, hin zu lernorientierten, iterativen Strategien, die Chancen und Gefahren gleichermaßen einbeziehen.

Ich argumentiere, dass ein moderner CFO über technische Finanzkompetenz hinausgehen muss. Er oder sie muss Innovation ermöglichen, Silos überwinden, Investitionsentscheidungen auf die Unternehmensvision ausrichten und Ambitionen nicht nur verwalten, sondern befeuern. Der Beitrag schlägt vor, die Finanzfunktion nicht länger als reaktive Unterstützungsrolle zu verstehen, sondern als strategische Kraft für Transformation, Wertschöpfung und gesellschaftliche Legitimität.

Abschließend liefere ich in dem Buchkapitel zehn prägnante Handlungsempfehlungen für CFOs, die mehr als nur Kostenverantwortliche sein wollen. Sie reichen von der Neuausrichtung von KPIs und Investitionslogiken bis hin zur bewussten Veränderung von Führungskultur, Fehlerverständnis und interdisziplinärer Zusammenarbeit.

Die Quintessenz: Wer heute als CFO relevant bleiben will, muss bereit sein, Verantwortung für die Innovationskraft des Unternehmens zu übernehmen – auch jenseits traditioneller Steuerungsinstrumente.

Radikal anders: Moment-Segmentierung statt Kundensegmentierung

Zitieren als: Huber, N.-C. (2018). Stop Segmenting Humans, Start Segmenting Moments! Why Customer Segmentation Might Soon Be Seen as an Outdated Marketing Practice in a Digital World. Berlin: epubli

„Welchen Sinn macht es, in personalisiertes Marketing zu investieren, nur um die Ergebnisse des Customer Insights am Ende in ein statisches Konzept zu überführen, das wesentliche Teile der individuellen und kontextuellen Informationen, für die man gerade Zeit, Geld und Mühe aufwendet, ausblendet? Wie nah an echten Präferenzen sind Transaktionsdaten oder Surfgewohnheiten im Internet in Wirklichkeit? Wie hoch ist die tatsächliche Vorhersagequalität geo-/demografischer, psychografischer oder verhaltensbezogener Segmente, wenn es darum geht, die Motivation hinter einer Markenwahl oder einer Kaufentscheidung zu erklären, die Entscheidung, zu bleiben oder zu gehen, zu verdeutlichen oder zu erklären, wer ein Promotor oder Multiplikator wird? Wie kann die Segmentierung überhaupt helfen, zumal sich Einstellungen ändern können und auch die Orientierung an inhaltlichen Interessen ein extrem „flüchtiges“ Konzept ist? Kann man ein „Segment of One“ überhaupt als Segmentierung bezeichnen? „ Auszug aus „Stop Segmenting Humans, Start Segmenting Moments!“ (Huber, 2018)

Die klassische Kundensegmentierung basiert meist auf demografischen, sozioökonomischen oder transaktionsbezogenen Daten. Sie blendet jedoch zentrale Einflussfaktoren wie Emotionen, situative Kontexte und implizite Persönlichkeitsmerkmale aus. Das Buch „Stop Segmenting Humans, Start Segmenting Moments!“ zeigt auf, dass moderne Konsumenten zunehmend personalisierte und kontextbezogene Interaktionen erwarten – und dass Unternehmen, die lediglich auf historische und auf Basis von Durchschnitten gebildete Daten zurückgreifen, diese Erwartungen verfehlen.

Durch Methoden wie visuelle Persönlichkeitstests (z. B. ViQ® nach dem NeuroIPS®-Modell) oder den Einsatz von Natural Language Processing (NLP) können schon seit einiger Zeit psychometrische Profile und individuelle Präferenzen in Echtzeit erkannt werden. Dies ermöglicht ein tiefes Verständnis von Kundenmotivation – jenseits von Segmenten und Zielgruppen, hin zu einem „Segment of One“-Ansatz.

Das Buch untermauert seine Argumentation mit Erkenntnissen aus Psychologie und Neurowissenschaften, etwa zur Rolle des Unbewussten in Entscheidungsprozessen. Gleichzeitig wird betont, dass Technologien wie KI und Big Data mit Bedacht eingesetzt werden müssen, um ethisch vertretbare und differenzierte Kundenbeziehungen zu ermöglichen.

Abschließend fordere ich in diesem Beitrag Unternehmen auf, ihre Designprozesse neu zu denken: Statt wie üblich zunächt ausgedachte Personas zu konstruieren, sollten sie Produkte und Services zunächst entlang präferenzenunabhängiger „Minimal Viable Factors“ gestalten und diese dann für grundlegende psychologische Archetypen adaptieren. Nur so kann Customer Centricity wirklich erreicht werden – durch das Verständnis von Momenten, nicht durch das Festhalten an Marktsegmenten, die auf Basis veralteter und letztendlich unwirksamer Konzepte gebildet wurden.